2018年9月15日、京都府民ホールのアルティでのサラ・ディビスさんのコンサートのため京都に出かけた。アルティは、松本明慶仏像彫刻美術館より徒歩5分の場所にあるので、先に美術館を訪れた。昨日は、演奏会後に知人と食事をして帰宅が遅くなり、更に町内で不愉快な事件があり、ブログがアップできず恐縮です。

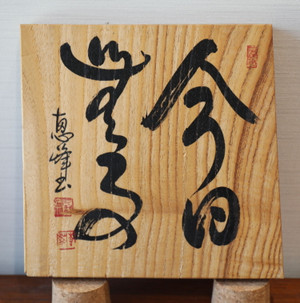

明慶さんのお話し

美術館では、珍しく松本明慶さんが居られて有益なお話が聞けた。

「今まで創ってきた仏像の新しいアイデアは、ものになるのに、10年はかかった。いくら私に力があっても、一人ではできない。皆の力があってできたこと。エジソンンも弟子が5000人いて、それを実用化するのに大きな力となった。エジソンのアイデアも、いうなればチャチなアイデアであるが、それを実用化するには膨大に人工がかかる。エジソン一人で、それができたわけではない。松本工房も40人の弟子がいて、その皆の力で今のアイデアが込められた仏像ができている。」と。

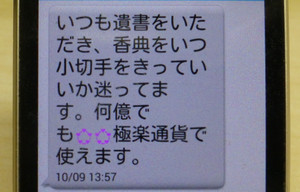

お金つくりの蘊蓄

昼時、明慶さんから、美術館前の喫茶店でカレーをご馳走になった。明慶さんに出会って、8年目で初めてのこと。ご縁のカレーを食べるにも、10年くらいはかかるのを実感した?(笑) 食事をしながら明慶さんは「小田さんは、どこからお金を作っているの?」と聞かれたので、思わず私の金銭哲学と、その蘊蓄を述べて感心してもらった。

「お金を使わないから、お金が残らない、豊かになれない。お金を使わねば、お金はたまらない」と私の金銭哲学を披露した。

お金は人生劇場の入場券

貧しい身なりの独居老人が亡くなって、後から床下に、数千万円の札束が発見されたという話をよく聞く。お金はお足である。お足を足止めするから、お金に恨まれて嫌われるのだ。水とお金は、流さねば腐ってくる。恨まれる。お金を足止めすれば、お金エコノミー症候群になってしまう。それでは豊かになれない。

一万円札は日本銀行券で、お金ではない。本当のお金とは「金塊」である。一万円札の日本銀行券は、人生劇場の入場券でご縁の交換チケットも兼ねている。それも有効期限があり、生きている間しか使えない。

退職金が紙くずに変身

たまに預金封鎖、銀行券更新があり、紙くずになることがある。母方の祖父が退職金を銀行に預けていたが、昭和22年に新円切り替えの憂き目にあい、紙くずとなった。その話をよく母から聞いた。お金を銀行に預けていたためである。お金は「天」に預けねばダメである。

お金の魂

お金は使ってこそ価値がある。お金を正しく使うと、お金がお友達を連れて帰ってきてくれる。正しく使わないから、大切に扱わないから、お金が己を見限って逃亡するのだ。

モノには精霊が籠っているが、お金には魂が籠っている。お金の「魂」は、己の心に住む鬼が云うと書いて「魂」である。お金の使い方に、己の本心が現れる。その本心を見透かして、お金は逃げもし、寄ってもくる。全て己の心が決めること。

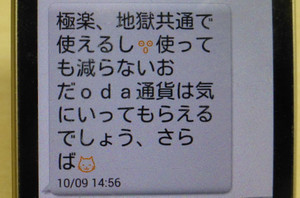

ご縁兌換券

お金はご縁の出会い用の交換券である。お金を使って、出かけ、良いものを買い、良い出会いを見つけ、新しいご縁を捕まえるのだ。そのご縁が自分の未来を創る。そのお金を銀行や床下に閉じ込めて、預金通帳を見て自宅で一人、ニタニタしていては、幸運の女神とは出会えないし、誰も寄り付かない。

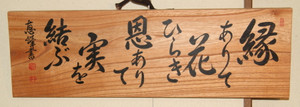

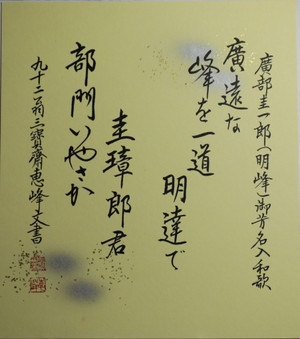

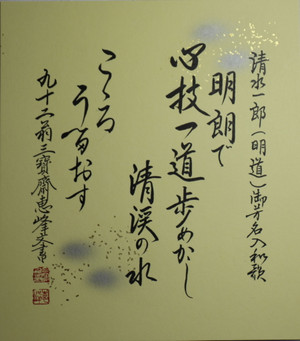

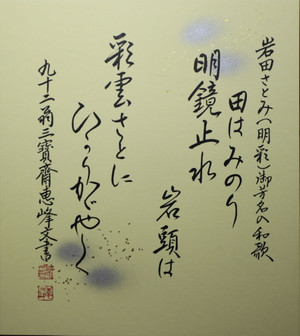

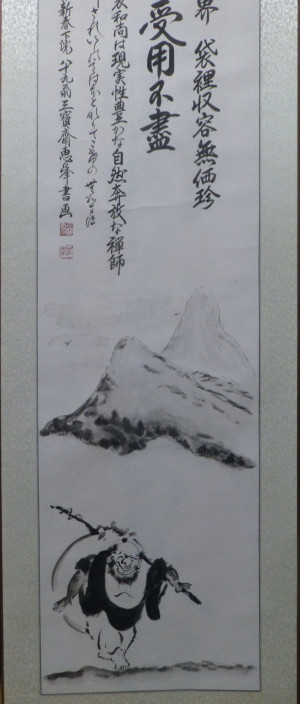

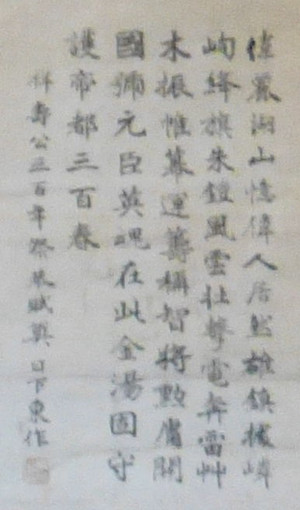

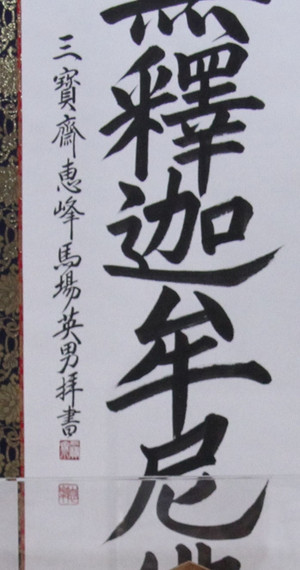

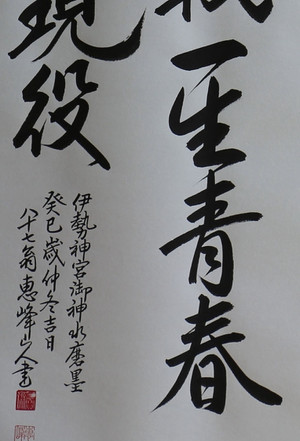

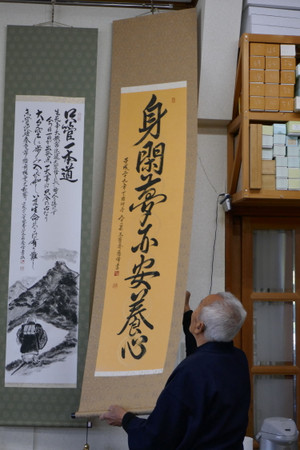

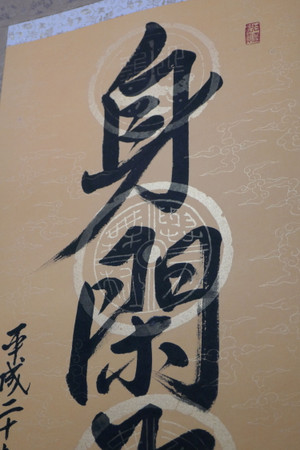

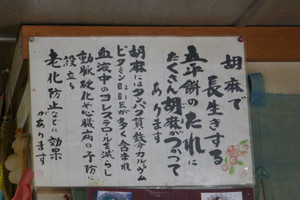

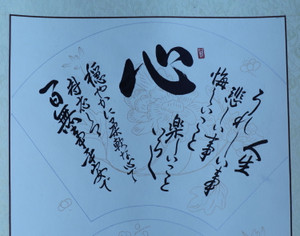

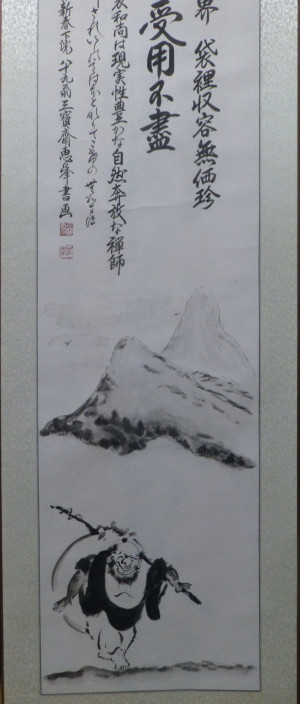

馬場恵峰先生の無価珍

馬場恵峰先生は、自費で中国に240回以上も行かれた。一回30万円の旅費として7千万円ほど使った。形には何も残っていないが、しかし頭の中には智慧とご縁がお宝として貯まった。それを無価珍という。無価珍とは、計り知れない価値あるお宝という意味である。それで今の馬場恵峰先生がある。現在92歳、現役で、頭脳明晰である。60歳の時、社会貢献として1億円の借金をして350坪の土地に日中文化資料館を建設した。24年をかけて、借金を完済した。84歳の時である。

日中文化資料館

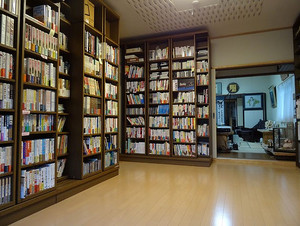

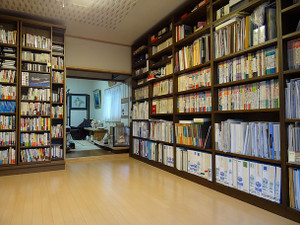

日中文化資料館

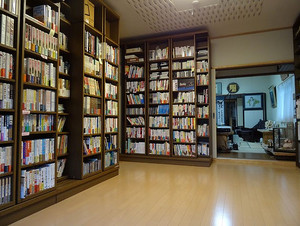

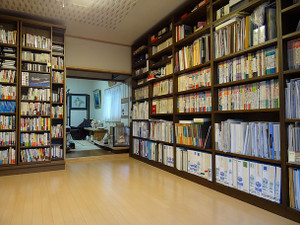

付属図書館

付属図書館

人への投資

私は買うなら一番良いものを、付き合うなら一流の人と、そのためにお金を惜しまない。トータルでは、その方が人生経営が効率的で安く、お得なのだ。だから預金通帳の残高は少ないが、無価珍というお宝は貯まった。

お陰で超一流の先生達の謦咳を聞くことができた。早稲田大学名誉教授篠田義明先生、ミシガン大学のスチブンソン教授、マセイズ教授、馬場恵峰先生、松本明慶先生、三好輝行先生とご縁ができた。

本への投資

その出会いと同じ価値のある本の出会いのため、私は本代もケチらない。昨年は、書籍代が65万円であった。本の内容を、自分で経験して、それを本にすることを思えば、1000円の本代は、安いのだ。そう思って本を買っていたら、いつの間にか、本の総重量が4トンを超えた。高さ2.4m×長さ20mの本箱分の蔵書の量である。それの本棚(3列のスライド本箱)と収納書庫もリフォームで700万円をかける羽目になった。本は重いので床の補強が大変であった。その投資をして多少は智慧が付いた。

日本企業の守銭奴

今の日本の景気が良くならないのは、貧乏人が預金通帳を見てニタニタしていると同じである。企業は社員の給与を上げず、内部留保に努め、設備投資も控えている。これでは、企業は成長しない。社員は給与が上がらないので、財布の紐を閉めてお金を使わない。悪循環で、これでは景気が良くなるわけがない。

布袋様

布袋様は弥勒菩薩の化身である。菩薩とは如来を目指して修行の佛道を歩く仏様である。布袋様は、現世で自由奔放に諸国を背中に袋を背負って歩く禅師である。その袋を堪忍袋という。その堪忍袋に無価珍を貯めている。無価珍は、諸国を歩き回ることで、経験を積み、智慧が付き、それが何物にも代えがたいお宝となっている。布袋様は、その堪忍袋の口をギュッと握りしめて、それが外にこぼれないようにしている。でもたまには、堪忍袋の口を緩めて、怒りを見せて、持てる智慧を少し出すのも、仏様の愛嬌である。豊かになるために、布袋様を見習って生きよう。先人が考えた智慧は素晴らしい。

馬場恵峰書画

2018-09-16 久志能幾研究所 小田泰仙

著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。