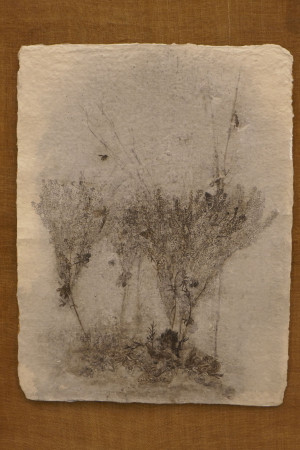

巡礼 芸術家の心を拝む ― 若月陽子

2023年4月5日、愛知県美術館ギャラリー8Fで開催されている「中部女流美術 春艸会展(4月4日~4月9日)」に行ってきた。そこで木口木版の作品に感銘を受けた。私は木口木版の作品に初めて触れた。その詳細を、実物を前に山路徹先生に解説をしてもらった。

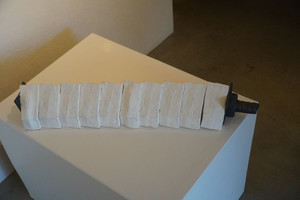

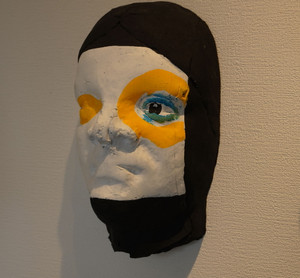

この作品はシルク印刷、型による押しけ版画等の複合の手法を使っているようだ。

私はこの種の作品を初めて、本気で観たので、興味深かった。今までどこかで見ているはずだが、解説をしてくれる人が一緒にいると、それが初めて分かる。

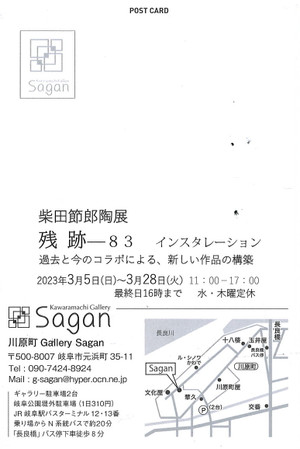

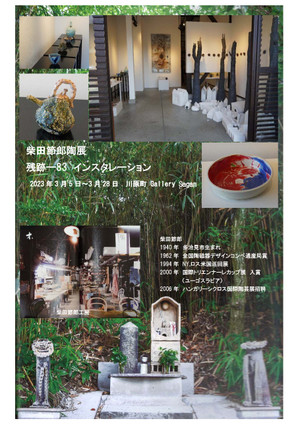

この若月陽子さんの作品は、岐阜市川原町のギャラリー Saganでの個展で展示される予定である。

木口木版

木口木版は、木を輪切りに切り出した表面が硬質な木口板を版木として使用し、ビュランを用いて彫ることで、精密で繊細な表現ができる木版画です。

木口木版は西洋木版とも呼ばれ、18世紀末にイギリスのビウイックが発明し、平圧プレス機で活字と同時に印刷できることからヨーロッパでは書籍の挿絵として発展することになりました。

版木として使用される木材は、板目の版木よりも硬質で、目が詰っていて密度のある黄楊(ツゲ)や椿、梨、楓などの硬い木材が用いられます。しかし、これらの木材は生産量が少ないことや、木の太さのサイズまでしかとれないことなどから、四角く裁断した木口を接着した寄木の版木も作られています。

木口木版 - こぐちもくはん | 武蔵野美術大学 造形ファイル (musabi.ac.jp)

http://zokeifile.musabi.ac.jp/%E6%9C%A8%E5%8F%A3%E6%9C%A8%E7%89%88/

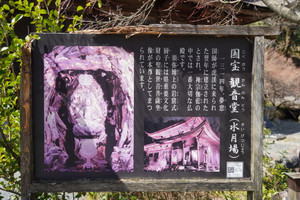

愛知県美術館ギャラリー8F

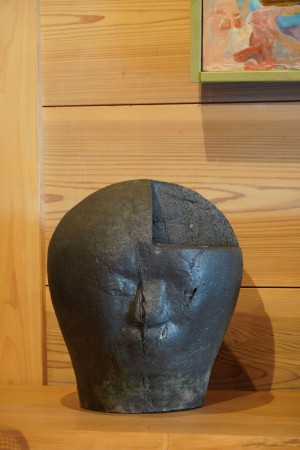

若月陽子作

若月陽子作 部分

2023-04-06 久志能幾研究所通信 2660 小田泰仙

「久志能」↖ で検索

著作権の関係で、無断引用を禁止します。