巡礼 「春陽展」、天上天下唯我独尊

2023年5月18日、名古屋で開催されている第100回記念春陽展、八幡はるみ展、柴田節郎展、中島法晃展の4つの展示会をはしごしてきた。大都会の大展示会場はとても広く、展示品が多く、見て歩くだけで疲れる。またその各会場も遠く離れているので、地下鉄、バスを乗り継ぎ、地下街の階段の上り下りが続く「山道」ばかりで、体力の落ちた私には超過酷な巡礼の旅であった。美術鑑賞の巡礼も体力がいるのだと思い知った。

でもなんでそんな疲れることを私や他の絵画愛好家もするのだろう?

今回、自分で自分に問うてみた。

なぜ絵を観るの?

今回同行した知人は、自分の鑑賞眼を磨くために行くという。

私が絵画展に行くには、好きだからはもちろんだが、何故か憑かれたように絵画展に足を運ぶ。自分でも自分の行動が良く分からない。推定するに、潜在意識として、美術品への感性を高めたいという本能だろう。明日の生活に不安があれば、そんなことはできまい。だから幸せだと感じる。

あわよくば、盗んできたくなるような絵に会えるのを期待しているかもしれない。私の名画の定義は、捕まってもいいから盗んで家に飾りたくなる絵である。幸いなことに、そんな絵にはまだ出会っていないので、まだ逮捕されずすんでいる。

なぜ絵を描くの?

一生の間で一枚しか絵が売れなかったゴッホ。それでも彼は、極貧生活の中、なぜ絵を描き続けたのか。多くの著名な画家でも、売れない絵を死ぬまで描いている。画家は自分の生活を犠牲にしてまでして描き続けている。なぜ?

今回の「春陽展」でも、売るあてのない100号の絵が数多く展示されている。中部地区の会員だけでも130作品もある。「春陽展」会場には、全国の会員の作品が1000点弱も展示されている。

100号の絵画を制作することは、文化レベルが高くないと不可能である。国と個人が裕福でないと、これだけの絵は集まってこない。裕福でないと、それを描く場所、保管場所、絵の具材の費用を出せない。それだけ日本が豊かである証拠である。中東で戦争に明け暮れている国では絵も描ける環境ではない。飢餓に苦しむ国では、そんな絵も描ける経済環境にもない。だから今の日本は幸せだと思う。それを日本人は忘れている。絵画鑑賞も絵画制作は、人生の贅沢な遊びである。生活に余裕がないと遊びはできない。それが文化レベルが高い状態である。自分の幸せに感謝をしよう。

天上天下唯我独尊

「唯我独尊」とは、「ただ、我、独(ひとり)として尊し」との意味である。それは、自分に何かを付与し追加して尊しとするのではない。他と比べて自分のほうが尊いということでもない。天上天下にただ一人の、誰とも代わることのできない人間としての存在である。しかも何一つ加える必要もなく、この命のままに尊いという発見である。それを芸術家は、創作する作品を通して主張しているようだ。

芸術の「芸」と言う文字は草冠に「云う」である。これは匂い草の象形文字である。匂いは人により、時代により受け入れてくれる人が千差万別である。万人受けするわけではない。それが芸術である。ゴッホも、時代が変わったら評価が180度変わった。芸術家はそういう宿命である。それでも芸術家は我が道を行く。

派手なジャンバーを着て、突っ張って自分を誇示し、爆音を立ててバイクを走らせる行為も同じことだろう。それも自己主張の一形態である。それがバイクか絵画かの違いであるようだ。

だから、「春陽展」で絵画が1,000点も展示されていても、気になった絵は数点でしかない。それが芸術作品の宿命なのだ。 今回の春陽展でそれを再確認した。

人生は芸術作品

それは仕事でも、その作品(建築物、機械、社会的プロジェクト)の中に自分の主張を入れ込むと同じである。それが、自分がその時代に生きた証を遺すことだ。それが自分の付加価値の主張である。だから、私は仕事こそが芸術だと思う。同じ論法で、経営も芸術である。人を創る教育も芸術である。

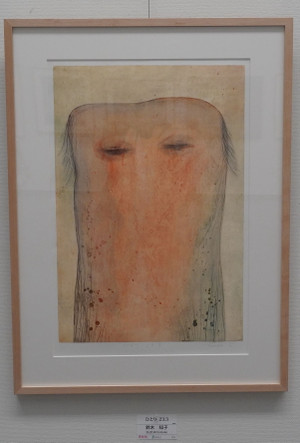

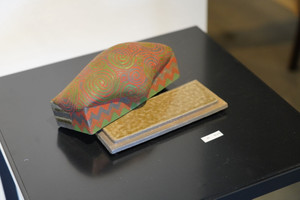

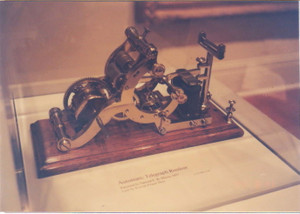

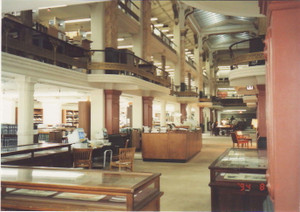

下図の絵は、私の嗅覚に反応した気になった絵である。

2023-05-21 久志能幾研究所通信 2690号 小田泰仙

「久志能」↖ で検索

著作権の関係で、無断引用を禁止します。