大垣の南北戦争、スカーレットを演ず(磨墨知130)

Gone With the Wind

I’ll think of it all tomorrow, at Tara. I can stand it then.

Tomorrow, I’ll think of some way to get him back, After all.

Tomorrow is another day.

マーガレット・ミッチェル著『風と共に去りぬ』より

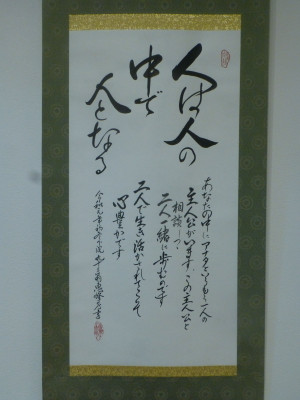

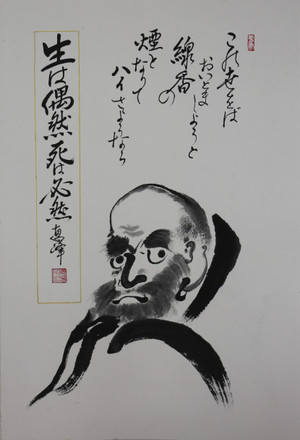

過ぎた事を悔やんでも時間はもどってこない。未来は変えられないが、過去の解釈を変えれば、未来を変えることが出来る。過去の困難な試練は、自分を鍛えてくれた修行の期間であった。それがあったから、自分は成長できた。

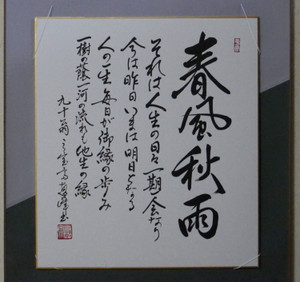

再度、自分の愛する熱情を取り戻すために、決意を持って考えよう。信念を持って実行すれば、悔いは残らない。明日は明日の風が吹く。信念をもってやったから、明日には新しい風が吹く。一つの時代が終わった。過去の負の時代は、一つの時代が去るように、風と共に去っていく。

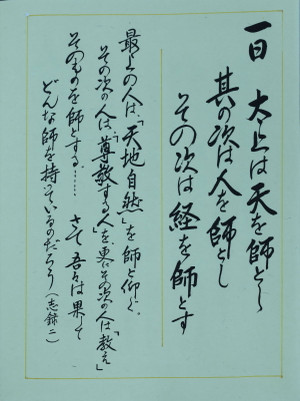

具体的に動いたから、具体的な答えが出た。

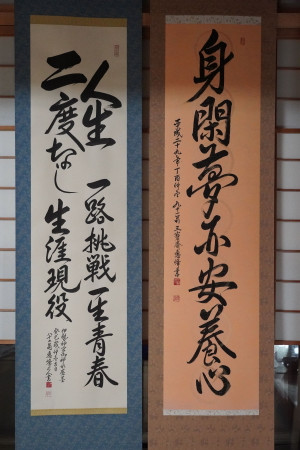

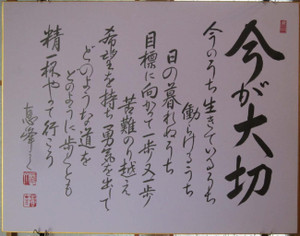

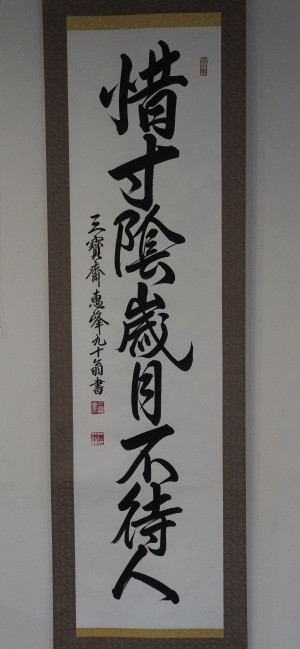

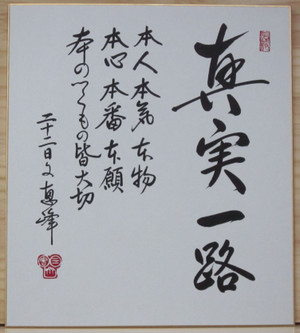

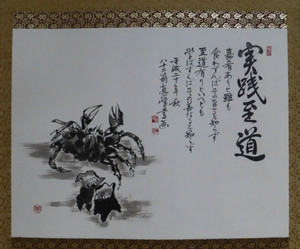

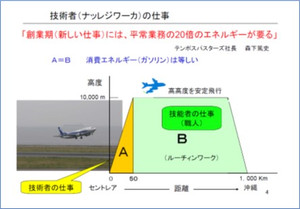

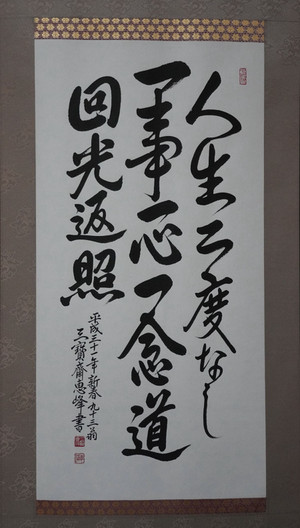

だからこそ、次の目標に向かって、明日からではなく、今から明日の風を吹かせる行動を起こそう。人生二度なし、一路挑戦一生青春。明日の風は、自分が取り組む挑戦から生まれる。

タラに吹く風

休みたまえ、休んだ大地からは豊かな収穫を得る。身をのどかにして、心を安んじ、夢を養おう。良き休息から、新しい発想と勇気が生まれる。

体を労わり、生涯現役を目指そう。貴方のタラは何処? 故郷が貴方に癒しの時間をくれる。

大垣の南北戦争

2021年2月10日、大垣市長の小川敏が、次期市長選への不出場を表明した。これで大垣の南北戦争が終りを告げた。米国の南北戦争は、奴隷解放という時代の流れを錦の御旗として戦った。Gone With the Windは、南北戦争で当時絶頂にあった米国南部白人たちの貴族文化社会が消え、風のように「去った」ことを意味する。

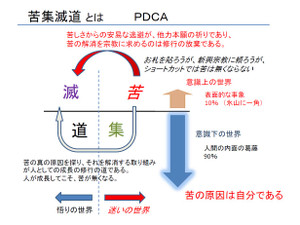

大垣の南北戦争は、古い政治に対して、正論の「大垣を良くする階」との闘いであった。その議論の最前線は、古典的で利権的な政治の横行に対して、一段階の上の道徳・倫理上での問いかけであった。また危機管理と経済政策の是非を問うた。

その闘いは、小川敏の引退で「子人(ことな)の政治」から「大人の政治」への脱皮が始り、大垣の古い政治は、Gone With the Wind である。古い政治屋が、利権を貪れた古き良き時代は、風と共に去りぬ。大垣の20年間に及ぶ暗い冬の時代が終わり、大垣の再生が始る。米国が南北戦争後に大発展したように、今後の大垣の発展が期待される。

時を同じくして、東京でも古い政治屋の森喜朗会長が、時代錯誤の冷話惨念ドタバタ劇を演じている。

2021-02-11 久志能幾研究所通信 1918 小田泰仙

著作権の関係で、無断引用を禁止します。