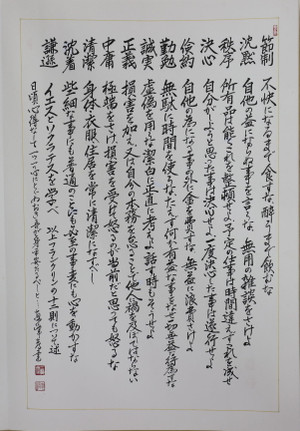

7S:整理・整頓・清潔・清掃・躾・スマート(賢明)・速やか

人生の掟「生あるものは生老病死、死は必然、縁は偶然」。それは、人でもものでも(人・モノ・金・情報)すべてに当てはまる。自分にご縁のあったものは、懇ろに7Sで片づけよう。断捨離では7Sに反して、下品である。

永遠に続くはずのお墓だって、生老病死がある。2015年に自家の墓を改建して、つくづくとその件を思い知った。私は絶家になった家の墓を含めて、計6基のお墓を整理統合して3基に集約した。当家の前墓は父が建てたが、60年間程しかもたなかった。絶家の家の墓は、100年の風化で墓文字が消えそうになっていた。彦根の風雪が、墓石にしみ込み、水が凍り体積が膨張して、それが日中に溶け応力が解放される。それが何回も繰り返されると、石がボロボロになる。

ご縁でも同じである。心無い仕打ちが繰り返されると、心に沁み込み傷をつけ、交友関係を破壊する。人生の片づけ前に崩壊してしまう。

目的

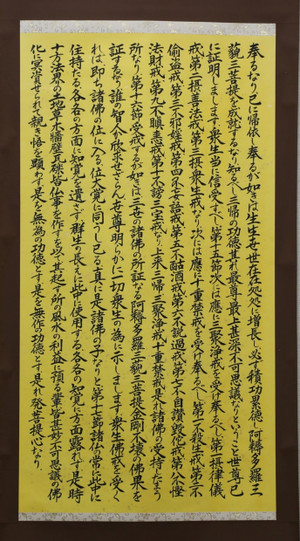

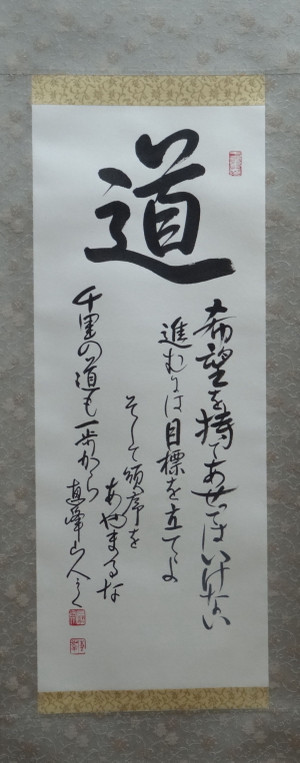

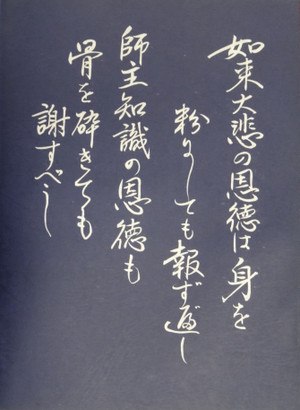

何のために、人生の片づけをするのか? 良く死ぬためである。あの世には何も持って逝けない。此の世で残すのは戒名だけである。だからご縁があったものを骨までしゃぶって役立てよう。そのものが持つ「機能」が使われずに捨てられるのでは、成仏できない。もったいない、可哀そうである。

人と縁心力

来るものは拒まず、去る者は追わず。ご縁にも生老病死がある。去る者は縁がないという縁だった。その縁は必要な因果を消化して、成仏して去って行ったのだ。

人は縁心力で人生軌道を回っている。引き寄せる力と外に飛び出す力がバランスを取って、人との付き合いの縁周軌道を回る。人は変化し、成長し、堕落する。人工衛星だって、何時かは地上に墜落する。お互いに成長しないと、そのバランスが崩れ、何方かが墜落(縁切れ)となってしまう。そういう縁は片づけるしかない。宇宙根源の理には逆らえない。

もの(家電製品)

家電製品だって腐ってくる。8年前に買ったTEACのラジオ(SDカードに録音可能)は、一度も使わずに、寿命が来た。思いついて、使おうとしたら電源が壊れていた。修理しようにも、メーカの部品在庫が法律で5年と決まっていて、修理不能である。そのままゴミとして廃却である。家電製品だって腐るのだ。

金

お金だって、生きている間しか使えない回数券である。体が動かなくなったら、有効期限切れで、紙切れとなってしまう。お金を使うのだって、今のうち、生きている間である。

サムスンの総裁李健煕だって、72歳で倒れて、6年間も寝たきりとなり、4兆円もの財産を使わず亡くなった。子息は刑務所行き、兄弟で財産争いの裁判沙汰。何のために金を稼いだのか。人生の片づけを間違えたのだ。

ご縁

ご縁だって生老病死である。その時、その時間にご縁として掴まないと、ご縁も成就しない。出会ったご縁には、全力で対処することが、人生の7Sである。そこから花開き、ご恩に実が結ぶ。

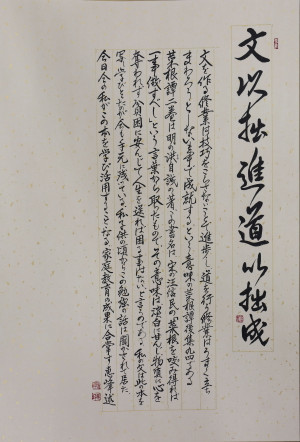

私と馬場恵峰師とのご縁も、奇跡のような出会いであった。これはと、全力で7Sの精神でぶつかっていったから、縁が花開き、良き実が結んだ。

時間というご縁の浪費

その原因はどこにあるのか? 君たちはあたかも自分は永久に生きられるかのように今を生きていて、自分のいのちの脆さに思い致すことは決してない。いかに多くの時間がすでに過ぎ去ったかを意識しない。時間なぞ無尽蔵にあるもののように君たちは時間を浪費している。そうやって君たちがどこの誰かに、あるいは何らかの事に与えているその日が、実は君たちの最後の日であるかもしれないのに。死すべき者のように君たちは全てを怖れ、不死の者であるかのようにすべてを得ようとしているのだ。

セネカ「人生の短さについて」3-4(中野孝次訳)p 35

時間を整理整頓すると、残り時間が如何に少ないかが分かる。一日で自分が自由に使える時間は、睡眠、食事、洗面風呂等の時間を除くと10時間もない。なおかつそれは引退後の生活の場合で、老体に鞭打って働いていれば、自由に使える時間は一日に数時間だ。

日本人男性の平均寿命は81.4歳だが、平均健康寿命は72.1歳である。いくら長生きしても寝たきりでは意味がない。病院通いで時間を使っても無為である。古希を迎えたら、残り時間は2年間、730日で、使える時間は10H×365日×2年=7300時間しかないのだ。酒を飲んでくだを巻き、魚釣りに時間を潰すような時間はないのだ。日暮れて途遠し。

躾

ご縁に出会ったら、礼儀を尽くして、おもてなしをしよう。来客があるからと、主人が玄関を水で清めても、相手が「玄関が濡れているよ」と言うような相手と付き合っては(7Sに無知)、人生は片付かない。

相手の健康を考えない接待品を出すような不躾さでは、付き合えない。

相手の立場と時間を無視する対応の不躾さでは、付き合いを考えてしまう。

お互い、残り時間はないのだ。

知識

知識・情報も生老病死がある。時代とともにその知識の価値が変わる。何時までも過去の知識に縛られていると、大事なご縁と疎遠になる。

1テラの情報より整理した一つの智慧が人生で役立つ。情報が多すぎると、どれが大事か分からない。多くの知識を整理整頓して知恵に集約しよう。

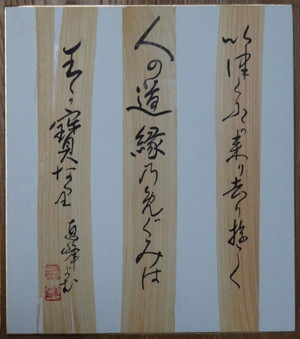

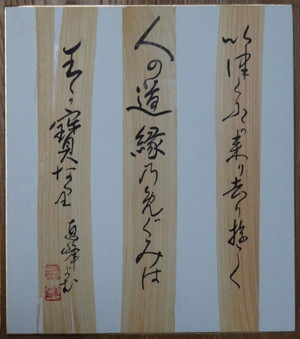

いづくやの来たり去りゆく人の道 縁の恵みは我宝なり。

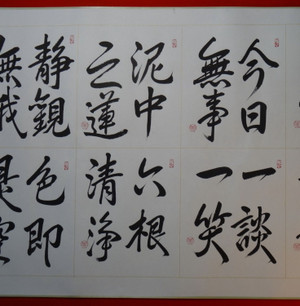

2014年12月23日、恵峰先生より色紙がお歳暮として届いた。この色紙は、大工の新立広美さんが伊勢神宮遷宮で使用された桧の鉋削り屑で作られた。神様からの贈り物としてありがたく拝授した。

書いて頂いた言葉が心に突き刺さる。想いやりのある心とは、頭の良い人には縁のない言葉である。人生をただ生きるのではなく、縁を活かさねば価値ある人生は創れない。ご縁は神仏からの恵み。天の計らいは人智を超える。夢ゆめ「私が」と思うべからず。

2021-07-23 久志能幾研究所通信 2098 小田泰仙

著作権の関係で、無断引用を禁止します。

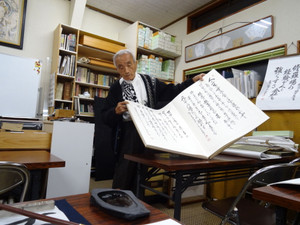

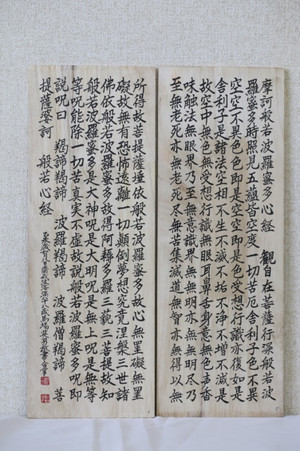

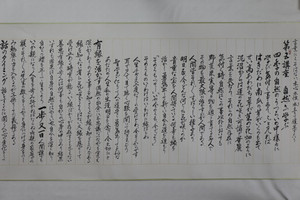

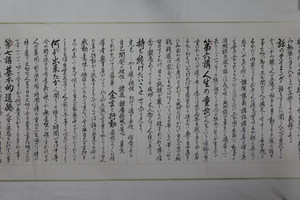

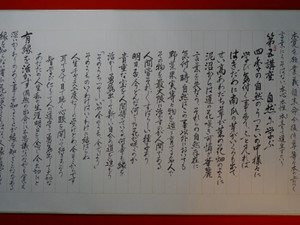

『心に残しおく古訓言と恵峰折々の漢詩、詞文集26』を説明する恵峰先生

『心に残しおく古訓言と恵峰折々の漢詩、詞文集26』を説明する恵峰先生