正義は人を鬼にする

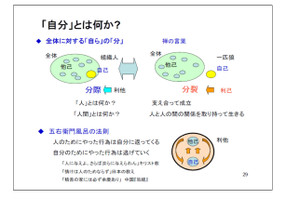

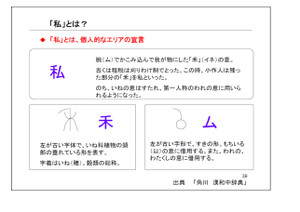

正義を通すと人は鬼にならざるを得ない。お互いが相手の価値観を排除しあうから、戦いとなる。阿修羅ごとき戦う神となると、相手には悪魔のごとき所業を犯すのが常である。お互いに価値観を受け容れて許容する心が仏心である。全て受け容れるから海の如く大きな器ができる。佛教は神仏融合を含めて包容力があるから日本の「和」の精神にあって受け容れられた。一神教は、排他的な思想が濃いため不幸なご縁を作り出す。聖徳太子の憲法17条は和の精神である。

自佗は時に随うて無窮なり。海の水を辞せざるは同事なり、是の故に能く水聚りて海となるなり。(修證義)

お釈迦様、法然上人の非戦

お釈迦様は2500年前、自分が生まれ育った国を他国に滅ぼされる憂き目を受けている。その際、お釈迦様は他国の軍を前にして3回、座って止めようとした。しかし、4回目は止めることをせず、他国に攻め滅ぼされた。お釈迦様は、武力に対して、武力ではなく対話と行動で止めようとした。

浄土宗を開いた法然上人は、幼少期に武士であった父親を敵対する者によって殺される経験をしている。父は死の直前に若き法然上人に対し、「敵を恨んではならない。これは前世における行いの報いなのだ。もし、おまえが恨み心をもったならば、その恨みは何世代にもわたって尽きることはないだろう。早く俗世を逃れ、出家して私の菩提を弔ってほしい」と遺した。それにより、法然上人は敵を討つことをやめ、自分や人々が救われる道を求めて、僧侶となった。法然上人は、報復の連鎖を繰り返すことをやめた。

幕末の騒乱

1860年、安政の大獄では、幕府の体制を守り、開国して欧米の植民地侵略から日本を守るため井伊直弼公は鬼となり多くの志士を処罰した。それから幕末の殺伐たる争いが巻き起こった。お互いの思想に凝り固まった者同士の戦いの結末である。

1868年、西郷隆盛軍は、江戸城明け渡しを求めて、100万人が住む街を焼き討ちすると脅して、勝海舟に降伏を迫った。どんな理由があれ、平和に暮らす民を焼き討ちするという発想が許せない。そこには大儀を掲げ、己の価値観が最高という驕りがある。そんな思想が、西南の役で意に反して、大将として担がれて西郷は非業の死を遂げる。西南の役を断固として鎮圧した大久保利通も、暗殺者により非業の死を遂げる。

現代の戦い

太平洋戦争後のビルマでは、戦勝国の英国兵は現地人をモノ扱いして、人間とは認めていなかった。倉庫の食糧を盗むため侵入した現地人を英国兵が射殺した。英国兵は、動かない死体を足で蹴って「end」と表現したと、会田雄次氏はその著書のアーロン収容所で書いている。「dead」なら人間としてその対応しなければならないが、「end」だから、モノ扱いをすれば良いと考えているようだ。欧米人にとって、有色人種は人間ではない。価値観の隔離した動物扱いの存在である。

1945年、米国は非戦闘員20万人を原爆で殺した。日本人が白人であれば、決して落とさなかった原爆である。意図せず己の手を女性子供の血に染めたトルーマン大統領は、その罪におののき「原爆が戦争の早期終結を招き、米国人を救った」という誤った言い訳の神話を広げて自分と米国人を洗脳した。

1940年、ドイツ帝国は、アウシュビッツでユダヤ人を工場生産のように死を大量生産した。ヒットラーがユダヤ人の価値観を認めなかったからである。

現代でも中共は、チベット弾圧を繰り返し、約120万人の人民を虐殺した。人口の約20%にも及ぶ。日本に換算すると2,000万人の民を殺したことになる。中共が建国以来、自国民の4,000万人を死に追いやったのは歴然たる史実である。共産党にとって、人民は労働力で人という価値を認めていない。

1946年、ソ連のシベリア抑留では80万人の日本人が強制労働をさせられ、10万人が極寒の異国の土になったといわれる。共産党のソ連にとって、捕虜は人間とは思わず単なる労働力であった。国際法上でも違法であるが、その国際法の価値観を己の価値観に合わせて無視をした。

2 015年、パリISテロでは、ISは己の正義を信じてマシンガンの銃口を無実のキリスト教徒に向けた。宗教の価値観の違いを認めなかった結果である。

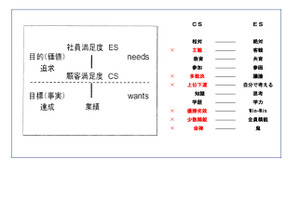

ビジネス戦争

定年を迎えてから、今にして昔を振り返ると、なんと愚かな意地をはり社内での争いをしたことかと、反省のしきりである。全ては、お互いの価値観を認めず、己の自己主張をしたがために起きた争いである。まず相手の全てを受け入れて、それから対応を考えればよかったのに、との心境に至った。その悟りは少し遅かったようだが、気が付かずこの世を去るよりはましである。

2017-08-21

久志能幾研究所 小田泰仙 HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite

著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。