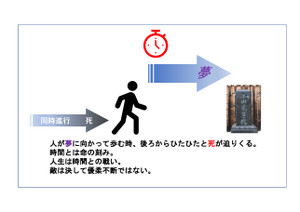

590.カウントダウン

自分の近くで時限爆弾のチクタクが響く

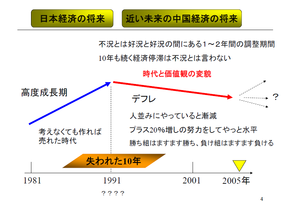

人生・仕事の危機管理とは、爆発(信用金庫崩壊)までのカウントダウンの秒読みが聞こえるかどうかだ。危機意識に対する感性の低い人には、この秒読みが聞こえない。仕事を始めれば、自動的に危機状態へのカウントダウンが始まる。また決断を引き延ばしていると、いつの間にか最終カウントダウンの状態に陥る。人生では、いかに早くそのカンウトダウンに気づいて、いつリセットボタンを押すかが問われている。

そして危機に気づかず、リセットボタンを押せなかった人が、年間32,863人(1998年)も自らの命を絶っている。前年度は24,391人だったのに。今はそんな厳しい時代である。2015年でも24,025人が人生のリセットボタンを押している。

◆◆◆カウントダウン3

上司はやさしい人だ。部下の育成を願い、色々と注意や叱責をしてくれる。そして3回目迄は許してくれる。でも仏の顔も3度まで。1回目の「督促」は要注意なのだ。「残りはあと2回ですよ」と。2回目になるとイライラした怒りなのである。「あと一回で爆発ですよ」と。3回目は爆発して、もう「この件に関してはダメ!」との烙印を押すのだ。仏が鬼に変貌する。そう、もう4回目は無いのだ。仕事が他の人に回るのである。リストラの危機である。上司は何回言っても判らない人、言っても仕方のない人には何も言わない。そうしないと、組織全体が危機に陥りるのだ。

◆◆カウントダウン2

自動車メーカーはもっと厳しい。1回目の品質問題か納入問題を起こして、キチントした再発防止を打たず、2回目の問題を再発させると、自動的に納入停止で、最悪の場合は取引停止である。そうなれば倒産である。なにせ、自動車部品の生産ラインは他には転用がきかない。トヨタへの納品が出来ないから、他のメーカーに納めるなどは出来ないのだ。でもそういう厳しさが有るからこそ、トヨタグループ全体としては、なんとか勝ち組みに入っている。

その納品も必ず、二社発注体制で、片方の会社が問題を起こせば、自動的にもう一社の方に注文が行く。エアバック問題を起こしたタカタの社長は、このカウントダウンの音を聞く能力がなかった。そしてタカタは2017年6月に経営破綻をして、連結従業員50,530人(単独962人)を路頭に迷わせた。

◆カウントダウン1

怒鳴るお客様は親切である。きちんと間違いを指摘してくれるから。その店が好きで、なんとか改善してほしいと思っているのからである。文句を言うのが当たり前と思われる米国でも(マーケッテッング調査による)、クレームを言う客はたったの5%である。

でも真のお客様はもっと厳しい。お客様はお店に来て、一回の不愉快さを感じると、もう来てくれない。95%の客は黙って、何も言わず去って行く。それが一番冷酷である。そういった危機感を持って仕事を遂行しないと、仕事が無くなる。店が潰れる。会社が社会的制裁を受ける。

・カウントダウン0/今ここ

しかし運命の女神はもっともっと冷たく厳しい。あの時、あの状況、あの人達との巡り合わせは2度と来ない。今その時に全力を投入しないと、やり残しで悔いが残る。失った時間,チャンスは二度と帰って来ない。しかし積極的に運命と対面する人には女神は優しいのだ。行動するから新しい局面が展開する。

決断しない、行動をしない、優柔不断に引き延ばす、こんな行動では、全て悪魔にカウントダウンのスイッチを押させる行為なのである。決断しない、それは決断しなければない項目が目前にあるはず。判っていても、できない。行動しない、頭では行動しなければ思いながらも、動かない、動けない。それこそ悪魔にカウントダウンの時計を弄ばせること。すべて自己の選択の結果である。決断しないという選択をしている。決断をしない人には運命は冷酷なのだ。その件に決断しなくて、結果に対して泣き言を言う人は、子供なのである。自分の決断に責任が取れないのですから。決断をしなかったという、選択をしている。

しかし、本物の時限爆弾と違い、人生での危機は、その状況に気づきそれをリカバーする気になれば、遅い速いは別にして、リカバーの手段は無限にある。それが唯一の救いである。それさえ気づかない人が絶望して命を絶つのだ。

一期一会とは危機管理の言葉です。人生に、もう一度の機会などはないとの危機感が必要である。悪魔は黙ってカウントダウンのスタートボタンを押す。心耳を澄ませば、あなたの頭上でカンウトダウンが聞こえるはず。それは何のカウントダウン?

懐かしい思い出

以前の上司で、トヨタから出向されたO部長には、この件で厳しく指導された。「3回督促して、上司の要求に応えられない時は、もうその件ではダメ!」との烙印を押される、とはその時の指導であった。「これで3回目ですよ。小田さんって、そんな情けない人だったんですか」と言われたことが多々あった。それはなんと辛く情けないことであったことか。言い方は優しいが、心にグサッと突き刺さるような厳しさがあった。でもこの厳しさはトヨタでは当たり前で、私にはかなり甘い指導であったようだ。O部長が受けた指導はそんな生半可なものではない。そういう人財がトヨタを支えている。だからトヨタは生き残っている。

「リーダーとは厳しく、嫌われてなんぼの世界、それが組織を生き残らせる条件」と割り切れば、人を厳しく教育するのに抵抗はない。なまじっか人に好かれようとするから、人を指導できなくなる。組織とてやるべきことが出来なくなる。自分が甘くては,人を指導できない。組織の業務改革はできない。

入社以来、数多くの上司が私の前を通り過ぎていった。優しい上司や冷酷な上司は記憶に薄いのだが、厳しく指導をしてくれた上司ほど記憶に残り、厳しさを教えて頂いた熱意にありがたさを感じる。人は、何も言われなくなったら、おしまいなのだ。その状態に早く気づくのが危機管理である。(2003年7月3日初稿)

『時間創出1001の磨墨智』より

2017-08-03

久志能幾研究所 小田泰仙 HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite

著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。