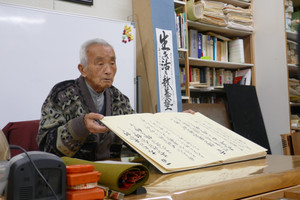

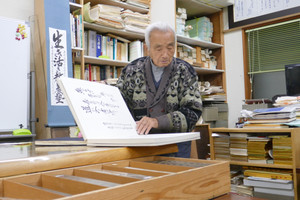

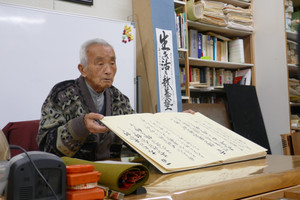

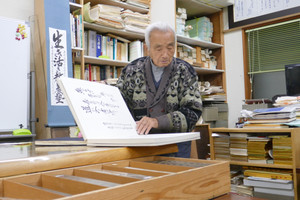

馬場恵峰師は、「生き活き教養塾」をこの12月から1年コースで、開講された。毎月1回、朝10時と夜8時から1時間半の2回の講義で、先生の教室で開催である。これは、恵峰先生がこの10月に岩村に行き、佐藤一斎著『言志四録』の抜粋を揮毫するご縁の出会い、その内容を皆さんに伝えよう発案された。だから後、1年間は死ねないという。その話を恵峰先生から電話で聞いて、2018年12月13日、長崎県大村市に出かけた。鉄路6時間の旅である。

開講理由

「知りたることを教えざるは、借りた金を返さざるが如し。」セミナーや講演会に出て、教えてもらったことや学んだことを人に教えないから、頭でっかちになり、自惚れ、傲慢になり、老化する。教えてもらったら、人に話せ。それが自分に返ってくる。自分だけに留めるから、自惚れになりケチになる。それは、知識泥棒、自惚れである。正しいことを伝えきる人間が人格者である。

自分だけ分かって、人に伝えきらない人は、卑怯者である。自分さえよければという考え程、人を傷つけるものはない。

講義のテキスト

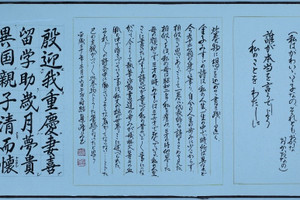

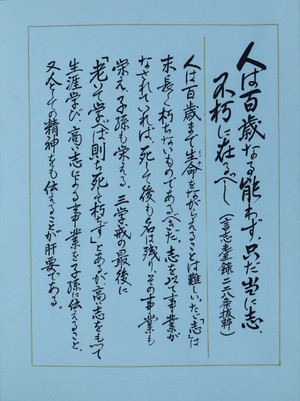

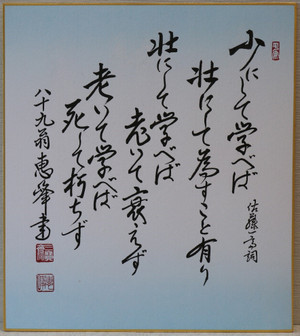

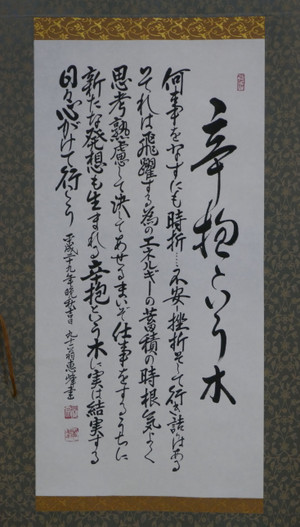

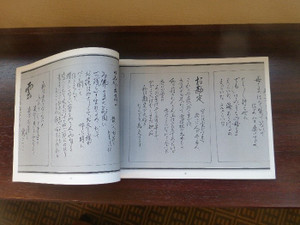

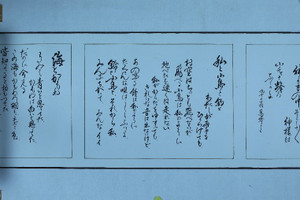

現在、先生は92歳。来年、4月には93歳である。恵峰師は岩村に行って、佐藤一斎から元気をもらったようだ。佐藤一斎は、まだ日本人の心の中に生きている。今回の講義のテキストは馬場恵峰書『佐藤一斎著「言志四録」51選集』である。その写真集は12月25日、出版予定です。下記はその講義録である。

著書は、それを読むだけでは、解釈が難しい。それを説明してくれる道案内人が必要である。それを聞いて、今度は己が人の説かねば、その著書の真意が伝わらない。

佐藤一斎著『言志四録』久須本文雄全訳注(講談社)は、全913頁の大作であるので、読みこなすのが大変だ。だから良き解説者について学ぶのがよい。私(恵峰師)も、今回、言志四録の抜粋を読み、書に揮毫して、初めて理解できたことが多い。

師とは

太上は天を師とし

その次は人を師として

その次は経を師とする 佐藤一斎「言志四録2」

太くて大きいは最上の人、天地自然を先生とする。その次の人は、尊敬する人を師とする。その次の人は、教えを師とする。だから指導者は仏教を知らねばならぬ。

眼耳鼻舌心意の6つを浄化するのを信仰という。これが般若心経の真意である。それを学ぶのが天を師とすること。

生きる道

死んで墓に毛布を掛けられまい。自分の身近な人に、生きている間に喜びと感動の毛布を掛けるのを慈悲という。それが真心である。

人の生きる道を教える勉強として、この講座を始めた。人のために学んで欲しい。

「他山の石に学ぶ」の、他とは、多くの山(産業)のこと。石とは「意思」のこと。人の言うことに耳を傾ける。その日頃の積み重ね(努力)が、人格となる。これを「努力に勝る天才なし」という。

目は心の窓

ものは心が観ている。心がその気にないと、あれども見えず、である。

心の窓が曇っていると、人を見るとイラっとする。

耳は自分の行動を浄化するための器官である。

他人様の諫言は、自分を浄化するためにある。

菜根譚に曰く、耳には痛いことばかり、それが自分の成長になる。

口は消化するための器官

人に話したことだけが、自分に返ってくる。話さないから、自分の頭に残ない。口は、言葉を消化するため。糧を食べるのではない、他の命を頂くのだ。

足は自分の意思を決定するために使う器官。

その気になり、その意志がないと、足が動かない。

生きているうちに持つのが「師」。全員が持っているのが「死」。

手は自己の表現器官。

書道は字の書き方の勉強ではない。字を通して、明日の人生の豊かさを育成するためにある。書いてまとめることで、新しい発想を得る。その表現を機械(PC)に任せるのが今の時代。それでいいのか。その時代だから、手で書いた手紙が人を感動させる。

書かなければ、自分のモノにならない。今回、私(恵峰師)は、佐藤一斎「言志四録」を揮毫して、初めて身に染みた。

挨拶

挨拶は礼儀ではない。挨拶は、めぐり逢いの喜びの声であり、感謝の表現なのだ。心の表現が挨拶である。「こんばんは」は体裁だけ。挨拶に心が籠っていなければ、意味がない。めぐり逢いとは、命と命のふれあいである。死人に口なしはその裏の言葉。挨拶が、人の心を引き出す。挨拶は人格の表現である。だから、いい加減な挨拶しかできない人に幸運は巡ってこない。今の子供は挨拶ができない。その原因は、全て家庭教育の悪さにある。親がその大事さを子供に教えていない。親の責任である。

自惚れ

自惚れは持たねばならぬ。しかし、自惚れてはならぬ。自惚れを持つほど勉強せねばダメである。自惚れがないのは、努力していない証拠。うぬぼれた人は、指導者を持たない人である。

つまらないことに心が動く人は、目標を立ててない人である。目標を立てれば、それに向かって絶えまない努力をすればよい。それが人間の生き方である。

教育は人が儲かること。するほうは、儲からない。それをケチッてモノを買わない。知識を得ようとしない。そんなケチでは人生が台無しになる。

モノを作るのは自然が天才である。腐るとは、肥料になること。くさされ、ののしられて、笑われて、それが自分の肥やしとなる。それが成長の肥やし。きれいごとだけでは、成長はない。

人に話さないから、腐る。人に与える。与えないから、それが毒素になる。

大自然の偉大さを知れ

絹は人間がどんな努力をしても作れない。あの気持ちの悪い蚕があの素晴らしい衣服の原料となる絹を作る。その絹を使って素晴らしい衣服を作るのは、人間の英知である。大自然の神、天照大神を祀る天皇家は、美智子皇后陛下が御自ら蚕を飼ってみえる。天皇陛下は、御自ら稲を植えられる。

箸が二本ある意味

箸の一本はご先祖様、もう一本が私の意味である。ご先祖様と私が、ご飯(現世の糧)を挟み、橋渡し(箸わたし)で私の口にご飯を運ぶ。だから「ハシ」と「ワタシ」の語源である。人はご先祖様があって、今の私がある。

生き方の要点

- 一念を貫け。それは三千世界に己の念が通じる。不平等をなくせ。人を差別しない。仕事をさせてもらったと感謝せよ。それを、二兎を追い、仕事をさせてもらったのに、その給与が安いとぼやいては、一念を貫いていない。傲慢である。それでは二兎を追っている。一念を思うのを祈りという。

- 忘れよ。忘れないから、愚痴になる。恩に着せたら、おしまい。こうしてくれるはずと思わない。それを忘れよ。

- 人の長所を見る人が教育者、教養のある人

人の短所は誰でも指摘できる。しかし凡人には長所が見えない。

- 過去の経験を、上手に生かす。

すべて必然で起きたご縁である。

- 怒りを無くそう

怒ればすべてがうまくいかない。感謝を忘れた人間は長生きできない。

- 身内(部下、子供)に人間性を語り続けよ。

マタイ伝に曰く

恵峰師が若いころ、教会の牧師に下記を説法されて感激したという。

それは宗派を超越した教えである。恵峰師は、全ての宗派を勉強された。

1.信ずること

神を信じても仕方がない。人を信じよ、である。

2.望をもつこと

希望を持って生きよ。

3.愛をもつこと

自分だけのものにしない、である。

2018-12-14 久志能幾研究所 小田泰仙

著作権の関係で、無断引用を禁止します。

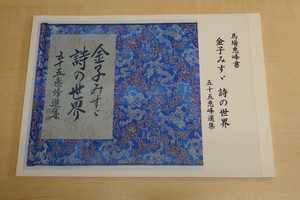

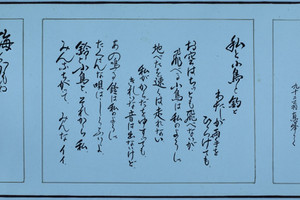

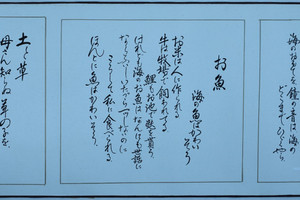

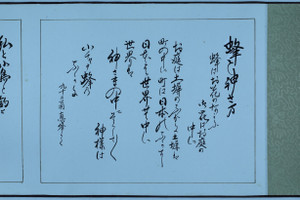

『金子みすゞ 詩の世界55恵峰選集』より

『金子みすゞ 詩の世界55恵峰選集』より 大仏師松本明慶作 聖観音菩薩像

大仏師松本明慶作 聖観音菩薩像