小川敏、最期の日の後悔

今まで、己が過ごしてきた世界が、利己の世界か、利他の世界であったかを考えたい。今までの日々、一刻、一刻の時間を何に使ってきたかを考えたい。せめて第二の人生を送る際に、考えたいことである。第二の人生には、老後だけでなく、ひとっ跳びに来世に逝くことも含まれる。

時間なぞ、幾らでもあると思って安易に過ごしてきた人生が、ある時、残り時間数分になる時が、必ず来る。医師から余命宣告をされ、頭がまっ白になるときもあるだろう。人間で、死ななかった人はいない。死を前提に、人生を考えないから、愚かな人生を送るのだ。お釈迦様は亡くなられるとき、あの世が有るともないとも言わず、「ただ精進せよ」と言い残されて旅立たれた。それが人の勤めなのだ。

余命宣告

余命1週間と宣告されれば、好きなことして過ごせばよい。しかし余命2年なら、享楽的な時間の過ごし方ではなく、自分の命の使命を考えるはずだ。虚楽的な生活は1か月がせいぜいで、2年も時間があると、命を世のために使うことを考えるのが、良識ある人間である。

定年は会社人生の死である。それを前提に38年間の会社人生を考えないから、定年後が惨めになるのだ。

毎日が人生の駆け込み乗車のような生活で、人生最期の瞬間に後悔をしないのか、考えたい。最期の時は10年後かもしれないが、明日かもしれないのだ。心筋梗塞、交通事故、テロ事件、天災地変等で人生の一寸先は闇である。私の仕事仲間も、私の定年前後の時期に、24名が亡くなっている。多くは還暦前での死である。今、自分が癌になり、手術をして生還できた奇跡を神仏に感謝している。

人生の走馬灯

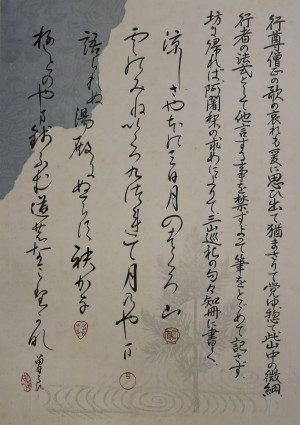

人間の最期の瞬間は、今までの人生の出来事が、何万枚もの映像となって走馬灯のように目の前を横切ると言われる。人生の最後ではなかったが、南雲クリニックの南雲吉則医師は、今まで張り合っていたご尊父が急逝されて、御尊父との最後のお別れ時に、父との出来事が走馬灯のように目の前を横切ったという。それで医師として、世のためにやっていく覚悟が出来たという。それからの人生を、世の中から癌を半減させるために命を捧げているという。私は、その南雲吉則先生に診察して頂けるご縁を頂いて感謝である。

小川敏の後悔

大垣市長の小川敏は、今まで市長としてやってきたことは、すべて自己満足、利己の世界の悪行であった。その結果が大垣市の没落である。大垣市民の不動産財産を半分に減らしたのだ。私の不動産財産も激減した。

小川敏が自慢する「ギネス水饅頭の共食い記録挑戦」での恥行、「死政100執念忌念行事」は、利他の行事ではなく、小川敏の自己満足の市民税大浪費行事であった。大垣市民を泣かした利己の行事であった。小川敏がそんな愚劣な行事に時間をかけたことの後悔は、最期の瞬間になって、如何に愚劣であったかを悟るのだ。でもその時では遅いのだ。

歴代の大垣市長は全員、現役死を遂げている。大垣市長は激務である。小川敏が現役死する確率はかなりの高い確率である。これは統計学での仮説である。神仏からの推定である。その激務の職を5期20年も務めるのは、自殺行為なのだ。小川敏は、無為無策の無能政治に固執して大垣を没落させた。狂っているとしか思えない。

多選禁止の条令を

そういう異常事態を想定して、大垣市の市長選挙の多選禁止の条令を作るべきだ。

神仏は、天網恢恢疎にして漏らさずの世界である。我々は、小川敏の愚行を他山の石として、観るしかない。小川敏のような大垣史上最低の市長がいるから、他の立派な市長が映える。その愚行を、反面教師として自分と大垣市の糧にすればよいのだ。

人は何のために生きるのか、死ぬのか

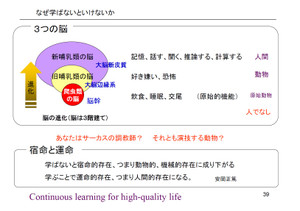

どんな生物でも、自分の種族の防御と種の保存がDNAに刻まれた本能である。人生の残り時間が明確になると、利己のためよりも種族のために生きるのが霊長類である。金を残すよりも、子孫、種族のために何が出来るかを模索して生きるのだ。大垣市長として、大垣のために、大垣に子供たちのために命を捧げるのがリーダである。小川敏にその覚悟があるとは、過去の言動から見て、とても思えない。

ギネス水饅頭を食い漁る小川敏は、爬虫類の脳に支配されているとしか思えない。大垣市民として悲しいことだ。小川敏は、知識偏重の日本の教育システムが生んだ怪物の象徴である。50年前のペーパーテストの結果だけで、大垣と日本の未来が左右されるのだ。これが現代日本が閉塞状態になっている根本原因である。大垣市の不幸、日本の悲惨である。

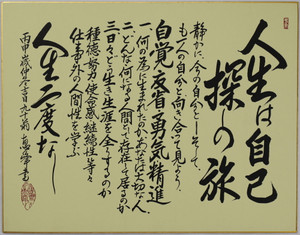

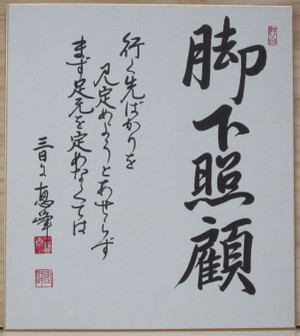

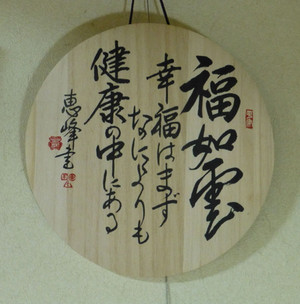

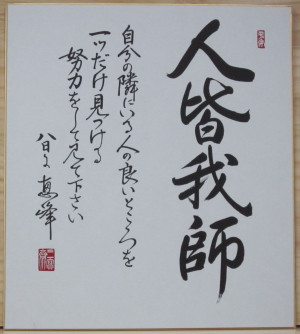

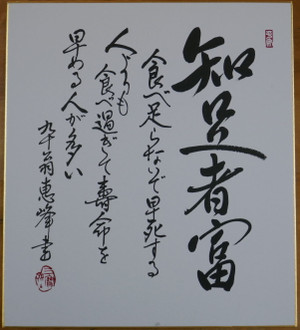

馬場恵峰書

2019-11-15 久志能幾研究所通信 No.1399 小田泰仙

著作権の関係で、無断引用を禁止します。

3つ

3つ