歴代大垣市長

第5代 川井 一 昭和22年4月5日就任

二期目の2年1か月で病気による現役死

第6代 三輪 勝治 昭和28年6月6日就任

昭和38年8月9日、病気で現職のまま52歳で死去

第7代 山本 庄一 昭和32年9月20日就任

昭和45年5月7日 、64歳で現職のまま死去

第8代 広瀬 重義 昭和45年6月28日就任

昭和49年2月21日、任期終了直前に58歳で死去

第9代 清水 正之 昭和49年4月14日就任

昭和50年5月31日、就任1年1ケ月で71歳の急死

第10代 森 直之 昭和50年7月13日就任

昭和56年3月12日、急性心不全で、現職のまま72歳の死去

第11代 岩田 巌 昭和56年4月26日

昭和60年4月25日、任期満了の立候補途中で66歳の死去

第12代 小倉 満 昭和60年4月26日就任

平成13年3月3日、肝不全により在任中に死去。69歳

第13代 小川 敏 平成13年4月23日就任 在任中

以上は戦後、公職選挙法が出来て、公選で選ばれた市長での話で、その前の4代の市長も現役死のようである。(調査中)

恐ろしい大垣都市伝説

現大垣市役所が濃飛護国神社に向かい合って建てられているから、その祟りで現役の市長が次々と病死するという「恐ろしい大垣都市伝説」が生まれている。現大垣市役所が昭和39年に建てられる前に、第6代大垣市長の三輪勝治氏も病気で現職のままで昭和38年に死去されている。だから、「祟りの大垣都市伝説」は間違いである。しかし連続8代の市長が現職のままで死去は、事実である。大垣市長職は命がけなのだ。

それを意識してか、新大垣市庁舎は、目の前の主道路から90度向きを不自然に変えて、護国神社と向き合わないように建設が進められている。その分、市民が市役所に行ったとき、不便なのだ。そんな小手先の細工で、誤魔化そうとする根性が卑しい。神仏はそんなことでは、胡麻化されまい。それは対処療法で、根本療法とはかけ離れている。まるで火事で、消火器で火を消す対処療法なのだ。真の対策は、火事が起こらないようにする対策、つまり現役の市長が死ななくてもすむ対策である。

歴代大垣市長とのご縁

第5代 川井 一 昭和22年4月5日就任

川井市長は大垣空襲で焼け野原になった大垣市の復興に、百年の計をもって臨み、自ら陣頭指揮で尽力をされ、大いに実績をあげた。大垣駅前通りを中心とした市街地の都市計画事業は、川井市長の見識と先見性の賜物である。そのお陰で、今日の一大商業地区発展の基礎となった。

それが現市長の無為無策で衰退しているから、私は怒り心頭である。

川井市長が在任中の昭和25年に、近江絹糸大垣工場が建設され、父が近江絹糸彦根工場より第一陣で赴任してきた。私は生まれた年の翌年の昭和26年に、母と一緒に彦根から大垣に来た。

当時、大垣は水の都で、水が豊富であったので多くに繊維企業が誘致され繊維産業都市として栄えた。私もその恩恵で育つことができた。川井市長とは全くご縁がないが、市長の繊維産業育成の陰徳の尽力で、今の大垣があると思う。普通に食べていけることが如何に有難いかは、今のフリータが氾濫する時代と比較するとよくわかる。

第6代 三輪 勝治 昭和28年6月6日就任

昭和38年8月9日、病気で現職のまま52歳で死去

急性胃潰瘍による後遺症が原因で亡くなられた。

三輪市長は、全国第二位をの充実した学校建設、防災建設の推進、林町、室村アンダーパス事業の完成等で、実績を上げた。三輪市長のお蔭で、充実した学校教育を受けられたし、林町、室村アンダーパスのお蔭で交通の便利さを実感している。私は幼いこと、林町から国鉄(当時)の線路の下の川を渡し舟で通行したことを覚えている。

第7代 山本 庄一 昭和32年9月20日就任

昭和45年5月7日 、64歳で現職のまま死去

山本市長は、早くから交通・通信の発達によって、行政の広域的処理が必要と認識して、地域開発に尽力をされた。名神大垣インターの建設、国道258線の整備、国道258線とJRの立体交差道路の建設、大垣・一宮線の整備、岐大バイパス、の整備に尽力をされた。また伊勢湾台風での被害に対して不眠不休、東奔西走で、堤防の増強、治水工事を施し、水害にない大垣市に貢献した。そのおかげで、日本経済の発展と同期して大垣市も繁栄していった。

父が定年退職して、今の場所に家を建てた。ここで2年程暮らして、私は就職で大垣を離れた。今振り返ると、日本は高度成長への階段を駆け上がる時期で一番幸せな時であった。

第8代 広瀬 重義 昭和45年6月28日就任

昭和49年2月21日、任期終了直前に58歳で死去

広瀬市長は「市民の一人一人が大垣を誇りに思い、夢と希望の持てる都市づくりに全力を尽くす」として、都市計画、道路整備、公害防止、福祉事業に尽力をされた。

現在の「大垣に誇りを持てない寂れた街。幽霊ビルが跋扈する都市整備状態」の惨状と比較すると、広瀬市長の熱い志がまぶしい。今は夢も希望もない。あるのはヒラメの役人だけ。

1974年は、私は就職して仕事を覚えるに必死の時代で、大垣には月に数度変えるだけで、大垣市内には全く関心がなかったのが悔いである。

第9代 清水 正之 昭和49年4月14日就任

昭和50年5月31日、就任1年1ケ月で71歳の急死

第10代 森 直之 昭和50年7月13日就任

昭和56年3月12日、急性心不全で、現職のまま72歳の死去

森直之氏は、大垣市民病院の初代院長先生で、人徳もあり、腕も確かで大垣市民病院を西濃一の病院に育てた。その功で、大垣市長に担ぎ出されたようだ。優秀な側近を得て大垣市の発展に貢献したが、急性心不全での死であるので、市長としての過労があったと思う。

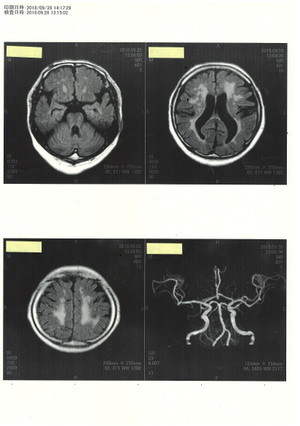

手術

私は23歳の頃、大垣市民病院の森直之院長先生の手で、胆のう摘出手術を受けたご恩がある。森先生が大垣市長になる直前である。患者として森先生と会話を交わしたはずだが、その記憶がほとんどなくて残念である。手術後、数日して快方に向かい、鼻から入れた管も抜け、これ幸いとお腹も空いたので、ちょっとベッドを抜け出して食堂に行って一寸ベッドを留守にしたら、それが間合いの悪いことに院長回診にかちあってしまった。森院長先生に、「手術後で、それだけ元気なら大丈夫」と笑われたことが記憶にある。私は、森先生にお腹を見せながら、笑いをかみ殺すのに苦労した覚えが有る。

当時の私みたいな若造の手術を院長先生に担当させるために、母はかなり走り回ったようだ。母が頑張って、若造には不釣り合いの電話もある特別室に入れてくれた。見舞いに来た仕事仲間が感心していた。今にして母のご恩に感謝している。

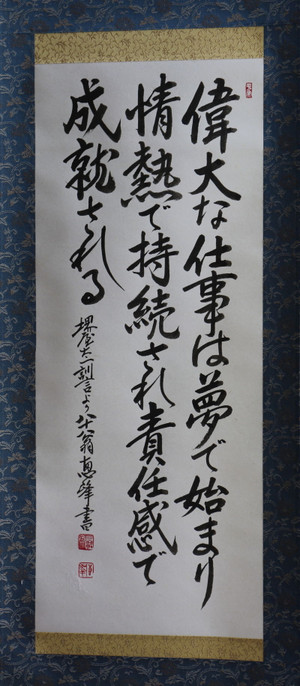

仕事とは何か

森市長が死去されたとき、私は三河に勤めており、その訃報を知らなかった。当時、私は晴海で開催される見本市へ出品する機械の開発に携わり、連日深夜まで働くほど忙殺されていた時期である。今なら完全なブラック職場でアウトの状態であった。当時、仕事で頭が一杯で、森市長のことは念頭になかったのが残念である。手術して頂いた先生のご恩を忘れる程、徹夜まがいの仕事で連日、元気で働けた有難さを、今更に感じて、感謝している。上からのやらせられる仕事は、過労死につながるが、自分がやらねばという意識で働いていると、どんなに夜遅くまで働いても苦にはならなかった。仕事とは何かをおぼろげながら体得できた。今振り返ると、仕事にも恵まれた一番脂ののった有難い時期であったと思う。

森市長も、多くの仕事を抱えて過労死のようになったと推察される。責任感の強い方には、40年前の時代の72歳の老体の身で、大垣市長職は過酷である。いわば殉職のような死に方である。責任感が強い分、医者の不養生もあったのであろう。

森市長の死去の10年後、1992年、母は69歳の若さで、体の保守管理を怠った咎で、大垣市民病院で亡くなった。私は母の死因を反面教師として、今は健康に最大限の留意をして生きている。それが母の教えである。

第11代 岩田 巌 昭和56年4月26日

昭和60年4月25日、任期満了の立候補途中で66歳の死去

岩田市長の死は、母の亡くなる1年前である。母が倒れた関係で、何度も三河から大垣に通った時期で、大垣市政には関心がなかった。それどころではなかった。

2018-07-06 久志能幾研究所 小田泰仙

著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。