共食いの観音様 キアノンEOS R5 ピンボケに

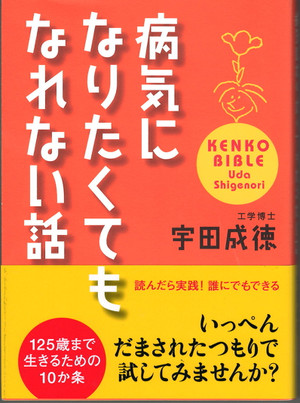

経営とは、世のために全ての資源を有効活用して、命を生かすことだ。

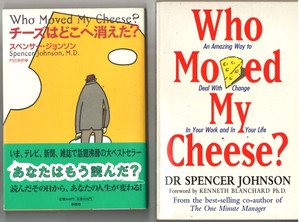

強いものが生き延びるのではなく、変化した社会に最も早く適合できたものだけが生き延びる。(ダーウィン)

キアノンは一眼レフでその強みを発揮して、長くカメラの王者であった。しかし、そのドル箱資産に足を取られて、ミラーレスの展開で他社に後れを取った。ミラーレスが売れれば、ドル箱の一眼レフが売れなくなる。それは経営用語で、「カニバリゼイション(共食い)」という。カメラの時代が変わった。キアノンは過去の遺産に固執して、新時代に対応できず、大幅減益となって、競争に負けた。

同じ轍で、自分株式会社の経営でも、過去の栄光と遺産にいつまでも固執して、自分の未来をダメにしていないかだろうか。自省しよう。

観音カメラとのおつきあい

私はキヤノンカメラを50年前の高校生の時から使っていた。そのキアノンと別れる決断を昨年にした。

キヤノンとは観音カメラが語源である。キヤノンの前身は、1933年、内田三郎・吉田五郎によって創立された精機光学研究所である。観音菩薩の慈悲にあやかりたいという気持ちから、1934年に完成した日本産初の精密小型カメラの試作機を「KWANON」(カンノン)、そのレンズを「KASYAPA」(カシャパ)と命名した。KASYAPAは、釈迦の弟子のひとりである大迦葉(梵: Mahākāśyapa マハーカーシャパ)に由来している。

1935年、世界で通用するカメラのブランド名として、Canon(キヤノン)が採用された。「正典」「規範」「標準」という意味を持ち、正確を基本とする精密工業の商標にふさわしく、KWANONに発音が似ていることが、この名称を採用した理由とされている。

私はキヤノンカメラを、一眼レフPELLIX(1968年頃)、EOS20D、EOS7D-Ⅱ、EOS5D-Ⅳと50年間に亘って愛用してきた。望遠レンズを揃えて、主に飛行機の写真を撮って楽しんでいた。

転機

2014年に河村義子先生とご縁ができて、演奏会の写真を撮るため、シャッター音がしないカメラが必要となり、SONYのミラーレス無音カメラSONY α9を入手して、望遠レンズも揃えた。キアノンでは当時、その種のカメラを出していなかったので、苦渋の選択である。メーカによってマウントが違うので、SONY用のレンズを新たに揃えねばならなかった。

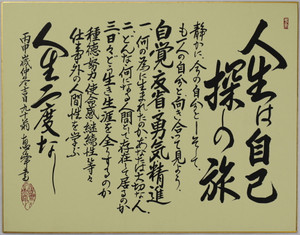

CANON EOS5D-Ⅳは、馬場恵峰先生の書画の撮影用と飛行機用に大活躍であった。しかし演奏会では、一眼レフは大きなシャッター音を出すため使えない。

SONY α9 + 100-400mmズームレンズ

キアノンは大企業病

キアノンは昨年ごろからEOS 5D-Ⅳのミラーレス版を出す出すといいながら、その発売を1年以上も遅らせた。それで、私はキアノンの大企業病に気が付いた。今度出すCANON EOS R5は8段のボディ内臓手振れ補正機能と高性能であるが、製品を出す機会を逸していた。私は既に、キアノンに見切りをつけ、ソニーに転向していたので、CANON EOS R5を買うわけにいかない。

CANON EOS R5は、従来のレンズマウントと規格が違うので、全く新しいブランドのカメラである。アダプターをかませれば、従来のレンズは使えるが、性能を最大限に発揮できない。それなら、私には既に3本の交換レンズを揃えたSONY α9のシステムを使った方が合理的選択である。SONYレンズならキアノンレンズと違い、アダプターマウントをかませなくても良い。そのレンズの性能もミラーレス用に設計してあり、レンズとCCDまでの距離も短い。

その最新鋭機EOS R5の画素数が4,500万画素である。1年前に先行して製品化したSONY α7R-Ⅳの画素数が6,100万画素である。フラグシップのカメラを世に出すのに、競合他社製品に比較して寝とぼけた商品企画と言える。大企業病で、それさえ凌駕する気になれなかったのか。

R5は世界最高の手ぶれ補正とキアノンは謳うが、マニアが欲しいのは、世界最高の画質である。キヤノンはボケてしまったのか。手ぶれはマニアの腕でカバーできる。最高画質は、機械に依存して、マニアは手を出せないのだ。

今回の決算で、キアノンが大減益となって、前社長の御手洗氏が復帰するという。人材がいないのか。何も80歳越えのご老体に出馬を要請すること自体、大企業病である。

共食い

EOS 5D-Ⅳのミラーレス版の発売が遅れた主原因が、現在ドル箱の一眼レフの防衛である。ミラーレス版が出れば、ドル箱の製品と共食いになって利益が減ってしまう。経営的にカニバリズム(共食い)は避けねばならぬ戦力である。しかしコンペチターがそれを打ち破る製品(ミラーレス)をぶつけてきているので、新製品を出さないのでは、戦術的に負けである。キアノンはその決断が1年以上もできなかった。経営の失敗である。

それで私はキアノンに見切りをつけた。カメラを変えないと、大事なシャッターチャンスを逃すのだ。時間は待ってくれない。時間は命なのだ。

人生の共食い

人生の転機での決断では、今まで培った財産や能力を捨てて、新しい道への転機が問われる。新しい道を選べば、昔の資産が無駄になる。曖昧な選択では共食いの状態に陥る。それを断ち切って、新しい道に進むのが、人生経営である。八方美人では、やっていけない。果断とは、多くの選択肢から、一つを選ぶことだ。それをしないから、経営が昧になり失敗する。

2020-08-23 久志能幾研究所通信 1717 小田泰仙

著作権の関係で、無断引用を禁止します。