大垣の夜明け

看板を見れば、その都市が分かる。市長の心が分かる。神は細部に現れる。大垣市民は市長の交代を熱望している。次回の市長選挙では、西濃運輸と市商連、その他からの立候補が予定されている。やっと大垣の夜が明ける。

.

大垣の夜明けを待つ大垣市民

その昔、大垣は西濃の小京都と呼ばれて栄えていた。明治時代には、大垣城近くに料亭「吉岡楼」があり、京都から三味線のお師匠さんが出稽古で来られて、大垣の弟子に教えていたという。当時は大垣に芸の花が咲いていた。私の母は、その後継の料亭「新吉」の女将さんと親交があり、その話をよく聞いた。母が倒れてからも、新吉の女将さんは大垣市民病院に頻繁にお見舞いに来てくれた。

乱暴医

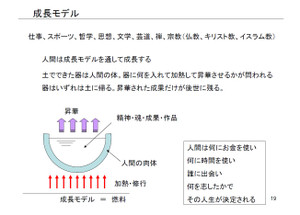

江馬蘭斎は延享4年(1747年)大垣藩鷲見荘蔵の家に生まれ、のちに大垣藩藩医江馬元澄の養子となる。漢方医学を究め、医学に並々ならぬ自信を持ちはじめたが、杉田玄白、前野良沢の『解体新書』を読み大きな衝撃をうけて蘭学を志す。寛政4年(1792年)江戸に出て杉田玄白、前野良沢に弟子入りする事を決めた。46歳からの挑戦であった。

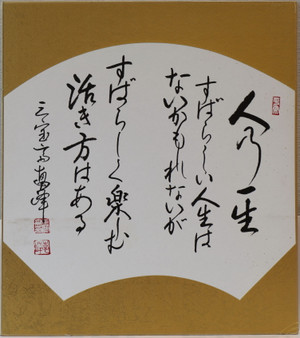

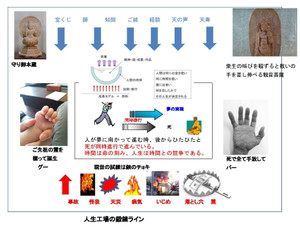

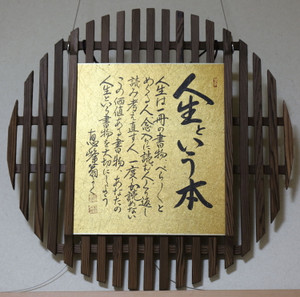

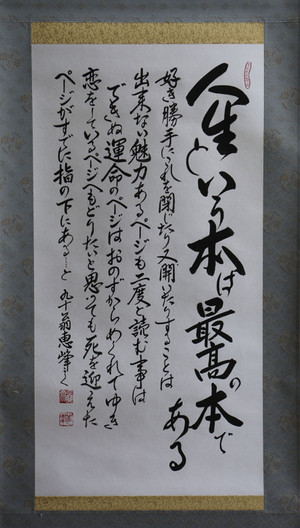

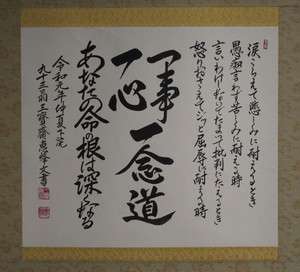

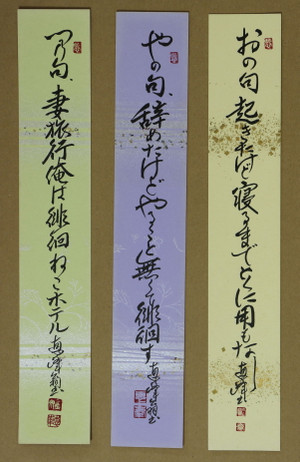

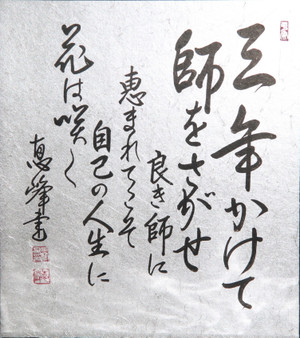

当時、人生50年と言われた時代、かつ殿様の医師として地位を極めていたのに、46歳から新たな分野へに挑戦である。見習いたい心掛けだ。人生60、70ははなたれ小僧である。馬場恵峰師は現在94歳で日々新たな挑戦をされている。その師から見て親子ほども若い私は、おちおち遊んでなんかいられない。日々精進、「乱暴」と思える挑戦に取り組んでいる。

江馬蘭齋の挫折

江馬蘭齋は、3年の後、自身の蘭学のレベルが師に並ぶとの自信を得ると帰郷し、大垣に私塾・好蘭堂を開いた。しかし当時は蘭学に強い偏見のある時代であったため敬遠され、人は集まらずに生活は窮乏することになる。

人生の激変

多くの民は、江馬蘭齋である蘭方医は乱暴医だとして、敬遠していたが、寛政10年(1798年)、京都の西本願寺門主文如の病を治してから評判が激変した。西本願寺門主文如が病に倒れた時、漢方医学ではもはや手の施しようがないという時に、蘭方医学の助けを得ようと蘭齋に声がかかり、蘭齋が薬を処方した。するとたちまち薬効が出て、文如上人は命を取り留め、歩けるまでに快復した。この事はすぐに世間に知れ渡り、患者や弟子志望者が蘭齋の元に殺到した。その賑わいに旅籠まで建つほどであった。以後この私塾から300を越す門弟が巣立ち、蘭齋は美濃蘭学の祖と称された。蘭齋は、享年92の最期まで現役で後進の指導にあたった。

京都より先に西洋医学

江戸時代は、大垣は交通の要所であり、西洋医学を学んで帰郷した蘭賽は日本中でも西洋医番付前頭4枚目に位置するほど著名になった。だからその江馬蘭賽を訪ねてくる偉人が多くいた。頼山陽もその一人であった。頼山陽は江馬蘭齋の娘・江馬細香と恋に落ちる。

その江馬蘭齋が西洋医学を西濃地区に広めた。大垣での西洋医学の広がりは、京都よりも早かった。

蘭齋の倹約ぶり

蘭齋は堅実な倹約家で硯の水も雨水を受けて使っていた。水の豊富な大垣で何故そんな事をするのかと問われると、「こういう小さな事から倹約する気持ちを持たなければ、本当の倹約は出来ない」と答えたという。しかし師の前野良沢が困窮しているのを知ると愛読書を売って金に換え、師に送るなどただ倹約に走るだけではない一面もみせている。

この項、wikipedia「江馬蘭齋」、『大垣市史』(大垣市)より編集、加筆

.

小川敏の吝嗇ぶり

それに対して、現市長の小川敏は、親譲りの吝嗇を発揮して、大垣市予算に反映している。しかし自分達への贅沢には金遣いが荒い。浮いたカネを自分達の給与に振り向けている。県下一豪華絢爛たる新市庁舎を建てて、悦に入っている。大垣市の児童生徒一人当たりの教育費を県下最低にして、その資源を自分達で使い放題である。後進の育成に尽力した江馬蘭齋と大違いである。大垣駅前商店街の活性化に全く効果がない「元気ハツラツ市行事」に1億円も散財して平気でいる。大垣市の経営にPDCAを回さないし、回す能力がない。小川敏に江馬蘭齋の爪の垢を煎じて飲ませたい。

大垣の挫折

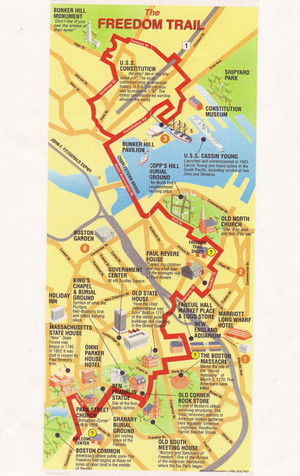

本来、大垣は京都やボストンと同じように、歴史的名所が数多くあるので観光名所の宣伝をすべきなのに、現市長の小川敏は、大垣の中心地に掲示してある市内観光看板のメンテさえカネをケチり、看板が錆びだらけ、ハゲハゲだらけで放置している。それは大垣の教育をも放棄したことを象徴している。小川敏は、未来への投資を怠り、大垣というブランドを棄損したのだ。結果として大垣が没落して当然である。

大垣市の中心地・新大橋にある観光看板(サビサビ、ハゲハゲ)

2019年9月27日撮影(今も変わらない)

歩道が立派なのは、岐阜県に管轄責任があるため。

京都御所を彦根城に移す?

彦根藩の井伊直弼大老は、幕末の混乱を危惧して、非常事態の場合、天皇を彦根城にお連れして、仮の御所にするつもりで彦根城を整備した。だから彦根城の造りは半端ではない。

現在、彦根市は彦根城をメインの観光として、観光に力を入れている。彦根城を世界遺産にしようという活動もしている。そのため、その市内の観光看板は立派である。大垣の観光看板と比較すると、大垣の看板は恥ずかしい。

彦根市の観光看板(立花町・商工会議所前)

2020年10月5日撮影

2020-11-14 久志能幾研究所通信 1824 小田泰仙

累計閲覧総数 223,318

著作権の関係で、無断引用を禁止します。