母の思い出 2/3

母の死生感

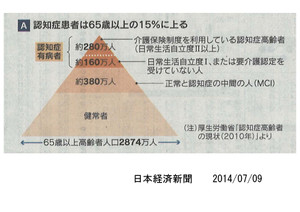

母は死に対して達観していた。食べたいものも食べれないような生き方をして、無理をして長生きなどしたくもないという性格で、私は太った体重を減らせと何度を言ったが、とうとう聞いてくれず、これが遠因の脳溢血で逝ってしまった。これだけが母の欠点であった。

倒れてからも、死ぬことなど、何も恐ろしくないと病床で言っていた。凡人には言えない言葉である。自分の死期を察し、その死後の準備と指示までしてくれた母は並みの人ではなかったと、今にして感ずる。自分の老後の設計をして、それを活用することなく、父と私のために生きた母には感謝してもしきれない。

母の死期が近づいた日々の数カ月を、1~2日に一回の頻度で、就業後の深夜、家から実家の市までの往復170㎞、速度制限50キロの堤防上の道を・・キロからの速度で飛ばして母の入院する大垣市民病院に通った。意識のない母の顔を見ることと父に顔を見せることが、せめてもの親孝行だったと自分で慰めている。しかし、意識のない母が段々と衰弱していき、死期が近いことを嫌でも認識させられることは、実に辛い残酷なことであった。

極限状態は、真の母の親友を浮かび上がらせてくれる。生前、その後も色々と御世話になった知人の方には、感謝してもしきれない思いがある。

母からの逃亡

出来過ぎて頭も切れ、私に構いすぎるので、私はうっとうしく母の元から離れたかったので、三河で就職をした。大学で特待生を獲得したので、担当教授から地元の企業ではなく、もっと活躍の場のある三河の企業を紹介された。学校推薦であるので、母は地元に置いておきたかったが、母も諦めて私を手放した。

おかげで私は母の引力圏を飛び出すことができた。それでも電車で1時間、車で2時間の距離の程よい距離で、今にして良き就職であったと思う。これが東京への就職では、母への毎日の病院見舞いもできなかったはず。そのご縁で、仕事の上でも良き経験をした。地元の企業では、その経験はさせてもらえなかったと思う。お陰で世界を相手に仕事ができた。

子供の務め

病院嫌いの母が、頭が痛いと言っていた時に、「医者に行け」と言ったのだが聞いてくれず、脳溢血で倒れてしまった。今にして思えば、首に縄をつけてでも、病院に連れていくべきであった。返す返すも、悔いが残る。老人がかかる病気の初期症状(特に脳溢血)を熟知することも、大いなる親孝行であると、反省した。脳溢血での数日、数時間の処置遅れは致命的である。なにせこの世には、お金で買えないものがある。

現代医療の疑問

既に数カ月も意識のない体に無理やり注射をし、薬付けの治療をしている。意識が戻った時に、数カ月も使わなかくて弛んだ機能しない筋肉が、元通りに再生するとは、素人の私からも理解できた。そんな単なる延命治療は、神の意思に背くのではないか。かえって家族には酷い気がするのを、亡き母の治療で身近に感じた。意識のない母の各細胞が刻一刻と再生不能な領域に行きつつあるのは、理性ある人間ならいやでも認識させられる。自分の意思では呼吸を出来ないのを、人工呼吸器で数カ月間も生き長らえさせる現代医学の意味を考えた。

この現代医学治療の最大で唯一の恩恵は、母の死に対する心の準備をゆっくりさせてくれたことだ。しかし、これは真綿でじわじわと首を締められるようで、別の苦みを味わわせてくれる。お見舞いに来た親戚の叔母が言った。

「地獄など来世にはない。この世で、辛いことを耐えるのが地獄の苦しみである」

自然界の法則

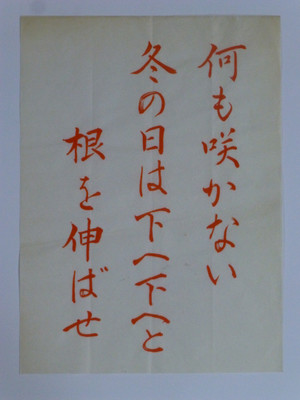

この世は原則として不平等である。自然界・生物界で、全て平等などの現象はありえない。それを、エセ民主主義を振りかざし、無理に平等だとするから話が拗れる。最近、私は死生感がハッキリしてきた気がする。この世は、自然界の方法に則っていて、いくら人間の知恵を働かせても死ぬべきものは死ぬのであり、それに逆らうのは大きなエネルギーロスで得るべきものが少なく、人類全体には却って大きな損失ではないのか。それをさらに臓器移植で、何とかしようというのは何故か納得がいかない。そもそも神の前では、人間など小さな存在だ。だからこそ与えられた運命を受け入れることが大事なのではと思う。死ぬべき運命ならそれを受け入れる心を、そうでないなら、最大限の生きていく努力を持つべきだと思う。最近、良寛の悟りきった下記の言葉が素直に受け入れられる。

「災難に遇う時期には、災難に遇うのがよく候。死ぬる時期には、死ぬるがよく候。これはこれ災難をのがるる妙法にて候。」良寛

臓器移植への疑問

臓器移植には、その行為自体に矛盾が存在する。なまじっか他人の臓器を頼るのは、それによって、却って他の人の命(臓器提供者の)を縮めることにはなりはしないのか。片方で人の生を渇望し、そのために臓器移植のための人の死を渇望する非情さに矛盾を感じる。臓器移植での人体の拒絶反応は、ある意味での神の示す意思である。それを克服しようとするのは、人間の傲慢さの現われではないのか。世の法則である自然淘汰には、神の深遠なる配慮があると思う。その点で、私を五体満足に生んでくれた母に感謝である。この恵まれた環境を生かして、精一杯生き抜くことが、母への感謝と餞である。

2017-07-03

久志能幾研究所 小田泰仙 HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite

著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。

書の著作権は馬場恵峰師にあります。所有権は久志能幾研究所にあります。