明徳を観る

信心深い人が、必ずしも徳がある人ではないことを知った。信心深いのは、己の利益のための方便であったのを発見したのは、良き学びであった。オウム真理教の教徒や新興宗教団体の信者も、信心深かったが、それが利己的な妄信であったことに思い至った。

明徳の露見

日本の未来を背負う子供達にための音楽会を河村先生が企画をされて、お手伝いとして私がその協賛金のお願いをするため、あるお店の主人を訪問した。それがケンモホロロに断られてしまった。お願いしに行ったのにはワケがあり、近直に息子のために数百万円のホンダのスポーツカーを買い与え、自身はこの夏(2015年)に欧州に、100万円の予算で10日間の写真撮影旅行に行くのである。裕福な家であるので、家族のためにお金を使うのは良いことだが、その1%でも日本の子供の未来のために、お金を出してもらえば徳になると思ったからだ。私はそのお店の常連で、贈答品を含め年間でかなりの額の商品を購入している。しかし、私に人を見る目がなく、今回空振りをした。彼が信心深いのは、あくまで自分の幸せのためであり、世の人のためではないことを発見した。利己のためだけの信心しかなく、義理やご縁を大事にしない人と付き合うと、当方もその悪い影響を被ることになると思い、以後、付き合いとそのお店で購入することを止めた。

佛の目で人を観る

自分が佛様の立場になって観ると、どんな人に幸せを授けたいかが分かる気がしてきた。魂の浄化をした人で、世のため人のために尽くす人にこそ、佛縁が授かるのではと思う。そんな人には、倍返しでご恩のお返しをしたいと思う。我が家の家系図を見て、遺産の独占や、教育の機会を独占した結果として、他の兄弟を戦争に送り出すことになった家族の悲惨さが、顕在化している。佛様は50年単位でその閻魔帳の収支決算をされているようだ。

お陰様のご縁と魂の成長

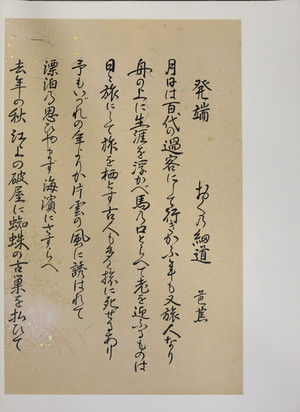

明徳とは、己に備わった徳に光(ご縁)が当てられて、その徳が明らかになることである。多くの人が光を当てられるご縁に出会っても、その縁を遠ざけて、光らせずに人生を送る人が多い。まるでブラックホールのように、光を吸収するだけである。それで幸せにしてくださいでは理に合わない。「お陰様」とは、真っ暗な宇宙の56億7千万年後の未来から、佛様が照らす光明がご縁として届き、陰が出来てその真の姿が浮かび上がることである。光に当てられなければ、陰はできない。真っ暗なままである。その光とは出会ったご縁である。そのご縁とは、その人ならば、と期待をして訪ね来るご縁である。その期待を裏切るのは、裏切り者である。怖いのは、そのご縁が黙って去っていくこと。二度とは帰ってこない。魂の成長とは、全ての人を許す清濁併せ呑む佛心になることであるが、まだ私はそこまで達していないことが分かったのは成長である。

2017-11-02

久志能幾研究所 小田泰仙 HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite

著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。